骨腫瘍、骨髄炎、骨折、人工関節のゆるみなど、様々な原因により骨が失われます(骨欠損)。こうした骨欠損の修復に、欧米では亡くなられたドナーから採取した同種骨が主に使われてきましたがウイルス感染などの問題があります。一方、我が国では宗教上の理由などから同種骨の入手は困難で、主に自家骨移植が行われてきました。しかし、自家骨は採取量に限界があり、さらに採取した部位に痛みが高率に発生することが知られています。そこで自家骨や同種骨の代替えとして骨補填材、いわゆる人工骨が開発され、その使用頻度は年々高まっています。

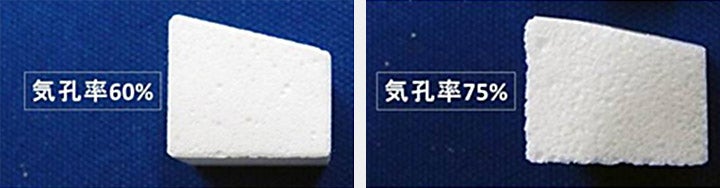

現在国内で使用されている人工骨は主にHAP(ハイドロキシアパタイト)とβ-TCP(ベータリン酸3カルシウム)の2種類です。それぞれに利点と欠点がありますが、吸収という点からみると前者はわずかに吸収されるのに対し、β-TCPはほとんどが吸収され骨に置換されます。1989年以降、気孔率75%β-TCP多孔体を2000例以上に用いてきましたが、骨形成が得られなかったものは腫瘍の再発と感染の再発の数例のみでした。気孔率75%の多孔体とは、穴があいている部分が75%で、残りの25%が材料であるβ-TCPのことです。気孔のうち、マクロポアと呼ばれるものは、直径0,1-0,3mmですので肉眼でみることが可能です(図1)。

図1 β-TCPブロック

この気孔同士はつながっていること(連通性)が重要です。連通した気孔がたくさんあることによって周囲から骨形成に関係する細胞や成長因子が中まで入りやすくなります。さらにβ-TCPの吸収と骨形成に関係する気孔にはミクロポアと呼ばれる数ミクロンのものがあります。図2は、13歳女児の腓骨18cmを採取後、温存した骨膜上にβ-TCPブロックを並べたもので、術後約1年半で腓骨は再生され、再び移植に用いることが可能です。一方、指の骨腫瘍に用いたハイドロキシアパタイトは、18年が経過してもまったく吸収されずに残っています(図3)。

図2 β-TCP充填例

図3 HAP充填例

このように気孔率75%のβ-TCPは良好な骨への置換を示しますが、圧縮強度が3MPaと物理的強度が低いため、体重が加わる荷重部に用いた場合には、ある程度の骨ができるまでの間、免荷が必要でした。そこで、上述したマクロポア、ミクロポアや連通性を調整する多くの基礎研究結果を基に、吸収される性質を維持しつつ、物理的強度を増加させたβ-TCPブロックの開発を行いました。その結果できたものが気孔率60%ブロックで、圧縮強度は75%ブロックの約7倍、22MPaの強度を有します(図1左)。

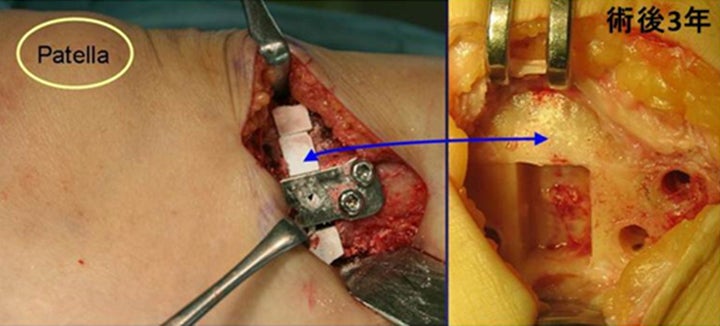

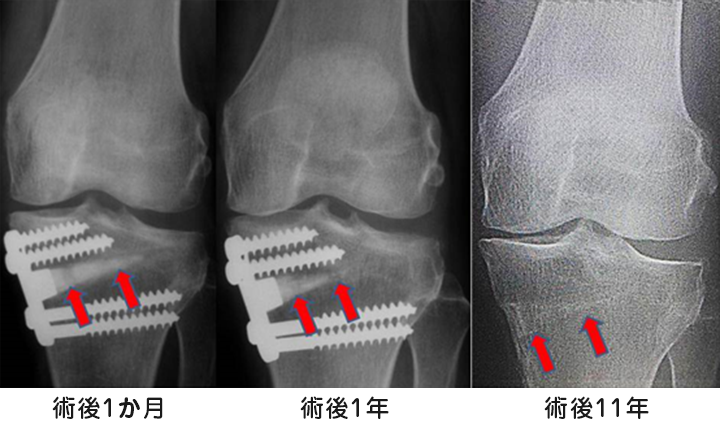

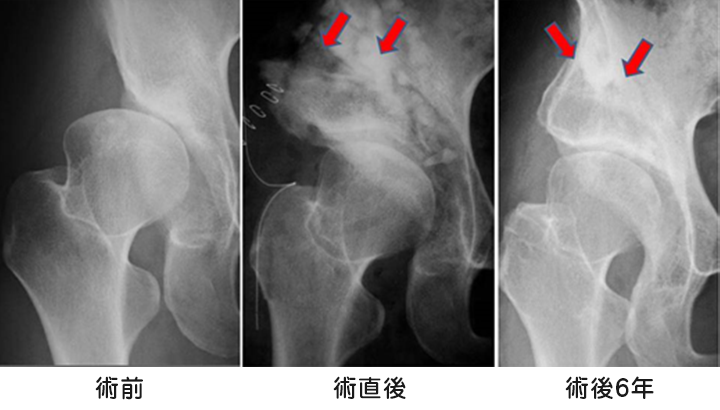

近年の高齢化により変形性膝関節症患者数は増加し、数千万人が膝痛で苦しんでいると推定されています。変形性膝関節症の多くは内側型で、いわゆるO脚を示します。近年開発されたopening-wedge法による骨切り術は、内側から開大してX脚に矯正する手技ですが、初期の症例には開大によって生じた骨欠損部に自家骨を移植してきました。そこで前述の気孔率60%のβ-TCPブロックを開発し、2003年、倫理委員会承認後、承諾の得られた症例には自家骨移植なしに手術を行うことが可能になり、手術時間の短縮が可能となりました。その後気孔率60%のβ-TCPブロックは2008年に厚労省に認可され、さらに欧米でも使用されています(図1左)。骨切り手術後3年でプレート抜去時に撮影した写真では、移植したβ-TCPが骨に置換され、周囲の骨と見分けがつかない状態になっていました(図4)。現在、術後11年が経過していますが、X線写真ではβ-TCPが完全に吸収され骨に置換されていることがわかります(図5)。また、骨盤の骨切り術に用いた症例でもβ-TCPは骨に置換されています(図6)。

図4 51歳、女性、膝骨切り症例

図5 骨切り症例のX線

(矢印は気孔率60%, 75% β-TCP)

図6 24歳、女性 骨盤骨切り症例

(矢印は気孔率60%, 75% β-TCP)

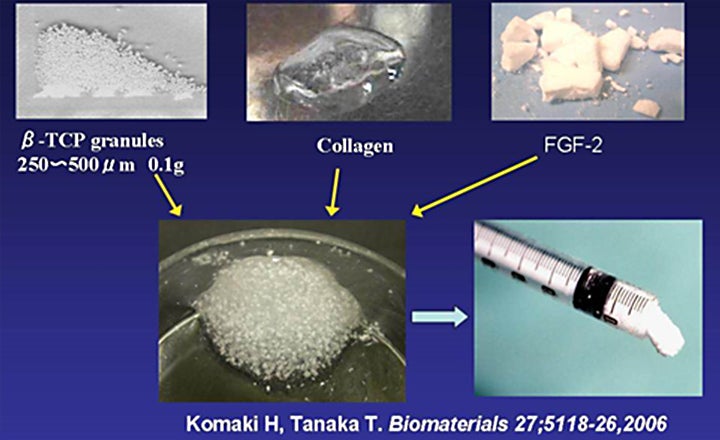

ブロック状のβ-TCPでは複雑な形状をした骨欠損部への充填が困難で、顆粒状では欠損部から漏れる問題がありました。そこで充填法の工夫として、顆粒状のβ-TCPと骨の成分であるヒアルロン酸もしくは1型コラーゲンを含んだペースト状で注入可能な人工骨を開発し、さらに骨形成を促進する目的で繊維芽細胞増殖因子(FGF-2)を加えた複合体を用いて骨欠損の修復を試みました(図7)。

図7 Injectable(注入可能な)β-TCP複合体

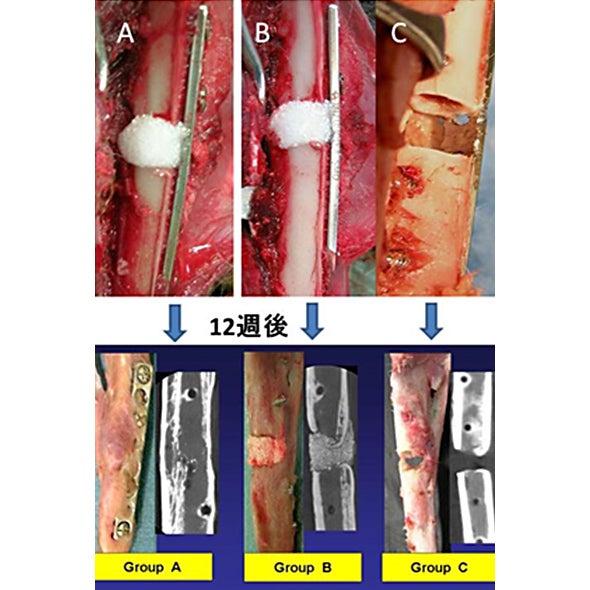

その結果、ウサギでは、骨欠損部に何も充填しないC群(図8C)とβ-TCP顆粒+コラーゲンを移植したB群(図8B)では骨が再生できませんでしたが、FGF-2を添加することにより12週で再生されることがわかりました(図8A)。

図8 ウサギ脛骨骨欠損(5mm)

この複合体はまだ厚生労働省の認可は得られていませんが、混合診療が認可されるであろう2015年以降、様々な骨欠損の治療に応用可能で、将来、注射で骨折を治せる時代が来るかもしれません。

参考文献

「膝関節および股関節に移植した気孔率60%,75%β‐TCPの吸収と骨形成」

田中 孝昭 Orthopedic Ceramic Implants 28 2008年 19-22

「Puddu Plateを用いた楔状骨切り術」

田中 孝昭 整形・災害外科 53 2010年 819-825